根管治療

-

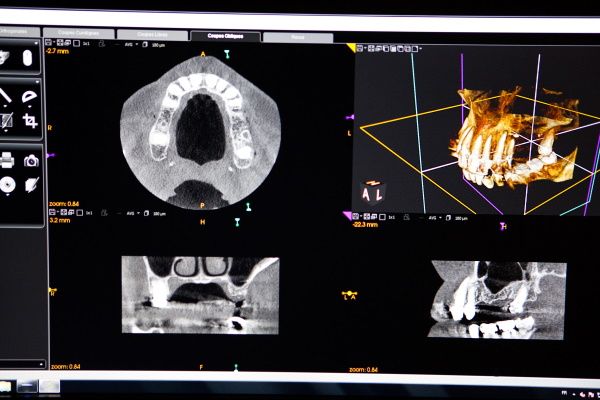

- STEP 1検査と診断

- 基本的にはレントゲン画像を撮影して歯の状態を確認します。

根っこの形態が複雑または再根管治療の場合はレントゲンのみでは病状を判断できないことが多いためC Tを撮影し診断していきます。

-

- STEP 2麻酔

- 治療する歯の周辺に局所麻酔を行い、痛みを抑えます。 ほとんどの症例でラバーダムを用いるため器具をかける痛みを軽減させる目的で麻酔を行います。

-

- STEP 3防湿

- 根管治療は口の中の唾液内の細菌を通して再感染します。

ラバーダムやズーミニを用いることで唾液や呼気の細菌の侵入を防ぎ、根管治療の成功率を上げます。

-

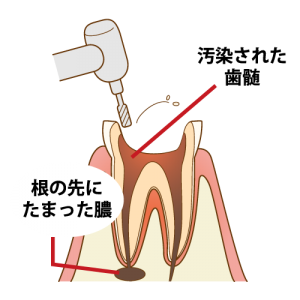

- STEP 4根管開放

- 感染した歯髄にアクセスするために、歯の上部を開放します。(髄腔開放)

-

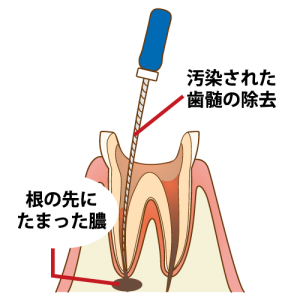

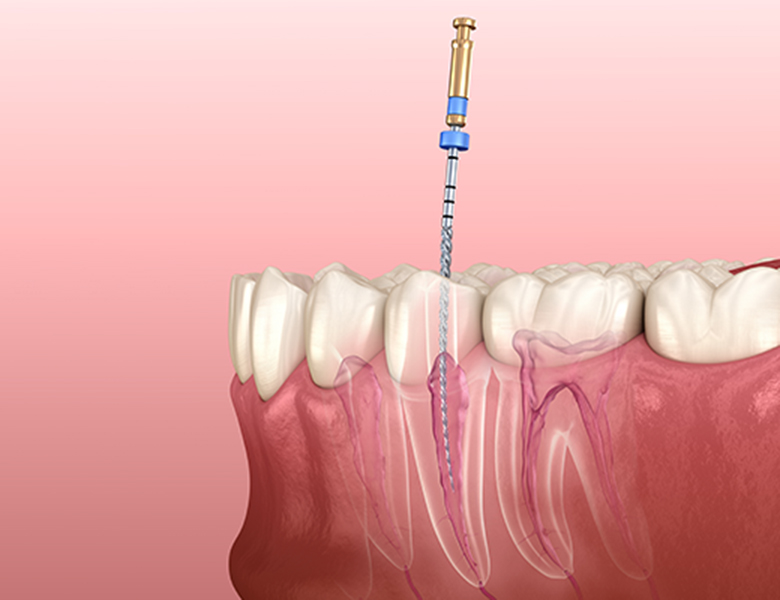

- STEP 5歯髄摘出と根管掃除

- 感染した歯髄を除去し、根管内を細かい器具でクリーニングします。

また、抗菌薬を使用してさらに感染を抑制します。

根管形成: 歯の根管を整形し、次のステップで充填しやすくするために、適切な形状と大きさにします。

-

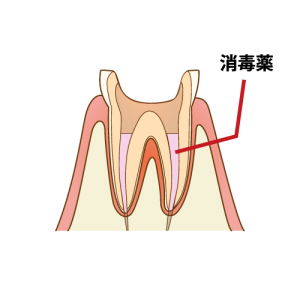

- STEP 6根管充填

- クリーニングと形成が終わった根管に、シーラーという殺菌剤とガッターパーチャーという特殊なゴム状の材料を使用して充填します。 これにより、根管内に細菌が侵入するのを防ぎます。

-

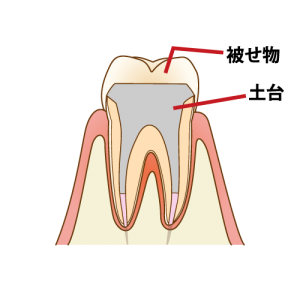

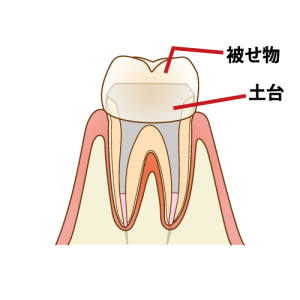

- STEP 7土台の作成

- 根管充填が終わったら、歯の上部に土台を建てていきます。

金属やファイバーを症例によって使い分けしています。

-

- STEP 8クラウンの装着

- 根管治療が完了し、感染が完全に治まったことを確認したら、歯の上部に被せ物(クラウン)を装着します。

これにより、歯の形状と機能が回復し、周囲の歯や歯肉への負担が軽減されます。

神経のない歯は神経のある歯と比較して割れるリスクは6倍あるため、全体的な被せ物で補強することで歯の根っこを長期的に保存していきます。

「むし歯がひどくて、神経を抜くしかないと言われた…」

「以前治療した歯がまた痛む…」

「抜歯を勧められたけど、できれば自分の歯を残したい…」

このようなお悩みをお持ちの方も多いかと思います。

歯の神経までむし歯が進行してしまったり、根の先に膿が溜まってしまったりすると、「もうこの歯は抜くしかない」と諦めてしまう方も少なくありません。

私たちは、歯の内部にある「根管(こんかん)」と呼ばれる非常に細い部分を治療する「根管治療(こんかんちりょう)」に、特に力を入れています。

最新の設備と、長年の経験に裏打ちされた高度な技術を駆使し、「痛みに配慮した、精密で質の高い根管治療」を提供できるよう、日々研鑽を積んでいます。

このページでは、根管治療がどのような治療なのか、なぜ精密な治療が大切なのか、そして、当院で提供している具体的な根管治療について、ご説明いたします。

なぜ根管治療が必要なのか?

むし歯が進行し、歯髄にまで細菌感染が及ぶと、激しい痛みが生じたり、歯髄が壊死して根の先に膿が溜まったりします。

また、一度根管治療を受けた歯でも、何らかの原因で細菌が再び侵入し、感染が再発することもあります。

このような状態を放置すると、以下のような問題が起こります。

激しい痛み

歯髄の炎症が強くなると、耐え難いほどの痛みが生じます。

根の先の膿(根尖病巣)

細菌感染が歯の根の先から顎の骨にまで広がり、膿の袋(根尖病巣:こんせんびょうそう)を形成します。

これはレントゲンで確認できます。

歯ぐきの腫れや痛み

根尖病巣が大きくなると、歯ぐきが腫れたり、押すと痛みが出たり、膿が出てきたりすることもあります。

他の歯や全身への影響

根尖病巣は、放置すると顎の骨を溶かし、隣の歯にも影響を与える可能性があります。

また、全身の健康にも悪影響を及ぼす(心臓病や糖尿病などとの関連も指摘されています)こともあります。

最終的に抜歯

これらの症状を放置すると、歯を支える骨が失われ、最終的には歯を残すことができなくなり、抜歯せざるを得なくなります。

根管治療の難しさ

根管治療は、歯科治療の中でも特に「精密性」と「専門性」が求められる治療です。

その理由は、根管の解剖学的特徴にあります。

下記ような理由から、根管治療の成功率を高めるためには、「精密な診断」と「拡大視野を用いた治療」、そして「最新の技術と設備」が不可欠なのです。

根管の複雑な形態

根管は、一本の歯に複数存在し、その太さ、長さ、湾曲の度合いは歯によって、また人によって大きく異なります。

非常に細く、複雑に枝分かれしていたり、狭窄していたり、S字に湾曲していたりすることも珍しくありません。

肉眼では見えない世界

根管の内部は、肉眼ではほとんど見ることができません。

暗く、狭く、複雑な形態の根管内を、感覚と経験だけに頼って治療することは非常に困難であり、細菌の取り残しや、根管の損傷(穿孔:せんこう、器具の破折など)のリスクを高めます。

細菌感染の徹底的な除去

根管治療の最大の目的は、根管内の細菌を徹底的に除去することです。

しかし、根管の複雑さゆえに、どこに細菌が潜んでいるのかを完全に把握し、除去することは非常に困難です。

少しでも細菌が残ってしまうと、感染が再発し、再治療が必要になる可能性が高まります。

再治療の難しさ

一度治療した根管は、既にその形状が変化していたり、過去の治療で充填された材料が除去しにくかったりと、再治療の難易度が格段に高まります。

栃内歯科医院の根管治療:精密機器と高度な技術で歯を残す

当院では、患者さまの大切な歯を一本でも多く残すため、世界標準の、より成功率の高い根管治療を目指し、以下の設備と技術を積極的に導入しています。

精密な診断:歯の内部と骨の状態を「見える化」

歯科用CTによる三次元解析

従来の二次元レントゲンでは判断できない、歯の根の数、形、湾曲の度合い、根管の分岐、そして根の先にできた膿の袋(根尖病巣)の大きさや広がり、周囲の骨の状態、さらには隣接する神経や血管の位置まで、三次元的に正確に把握します。

保険診療でのCT撮影について

保険診療では、残念ながら全ての歯に対してCT撮影が認められているわけではありません。

現在、下顎の第二大臼歯(6番)と第三大臼歯(7番)の根管治療においてのみ、CT撮影が保険適用となります。

その他の歯(前歯や小臼歯など)の根管治療でCT撮影を行う場合は、自由診療となります。

しかし、当院では、歯を残すために必要な精密な診断のために、状況に応じてCT撮影を強く推奨しております。

患者さまの同意のもと、自費診療となる場合もございますが、費用を含め事前にしっかりとご説明いたします。

診断用レントゲン

歯の全体像や、根の長さ、骨の状態を把握するために、複数の角度からレントゲン撮影を行います。

これらの精密な検査結果に基づいて、歯の状態、根管の形態、病巣の有無などを総合的に判断し、最適な治療計画をご提案いたします。

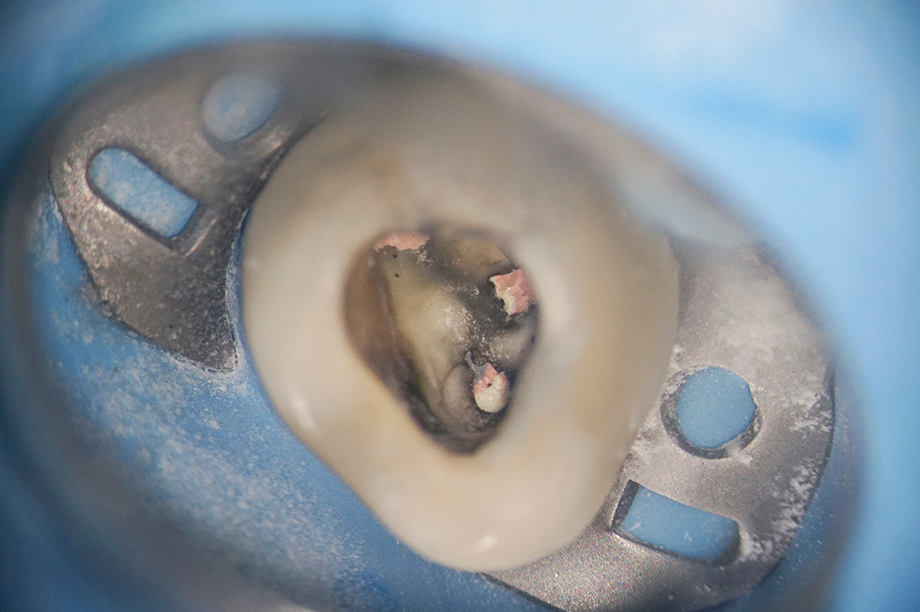

拡大視野での治療:肉眼では見えない世界を「見える化」

根管治療の成功には、感染源を徹底的に除去することが不可欠です。当院では、そのために「拡大視野」での治療を徹底しています。

歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)を導入

肉眼では見えない、根管の細部までを最大20倍以上に拡大して観察することができます。

複雑な根管の入り口の発見、細い根管の識別の他、感染源の確実な除去、過去の治療で折れて残ってしまったファイル(治療器具)の除去、そして精密な根管充填が可能になります。

マイクロスコープの保険診療について

現在、マイクロスコープを用いた根管治療は、保険診療においては大臼歯(奥歯)のみに限定されています。

前歯や小臼歯(前から4番目、5番目の歯)に対しては、保険適用外の自由診療となります。

しかし、歯の寿命を左右する根管治療において、マイクロスコープの有効性は計り知れません。

当院では、患者さまの大切な歯を守るために、積極的な活用をお勧めしており、費用を含め事前に十分な説明を行います。

拡大鏡(ルーペ)の活用

歯科医師の視野を約2.5倍~5倍に拡大する拡大鏡(ルーペ)を、全ての根管治療で標準的に使用しています。

肉眼では見落としがちな細かな部分まで確認しながら、より正確で丁寧な治療を行うことができます。

前歯の根管治療では、主に拡大鏡を使用します。

拡大視野での治療は、根管治療の成功率を飛躍的に高める、非常に重要な要素です。

感染対策の徹底:細菌の侵入を「シャットアウト」

根管治療は、細菌感染との戦いです。

治療中に新たな細菌が根管内に入り込むのを防ぐことが、成功の鍵となります。

ラバーダム防湿

治療する歯だけをラバー(ゴムのシート)で隔離し、唾液や細菌が根管内に入り込むのを防ぐための処置です。

また、治療に使う小さな器具の誤飲を防ぐ効果もあります。

ラバーダム防湿を行うことで、治療中の細菌感染リスクを劇的に低減し、治療の成功率を高めることができます。

当院では歯の状態に応じて、簡易防湿、ズーミニ、ラバーダムを使い分けています。

徹底した器具の滅菌

治療に使用する全ての器具は、高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)で高水準の滅菌処理を施し、清潔な状態で使用します。

最新の治療器具と材料の活用:効率的かつ質の高い治療

ニッケルチタンファイル

従来のステンレス製ファイルに比べて、非常に柔軟性があり、根管の複雑な湾曲にも追従しやすい特性を持っています。

根管を削りすぎたり、形を崩したりするリスクを低減し、根管の元の形を保ちながら効率的に清掃を行うことができます。

超音波洗浄

根管内の微細な汚れや細菌の残骸、削りカスなどを、超音波振動の力で効率的に洗い流します。

薬剤との併用により、根管内をより清潔に保つことができ、感染除去の精度を高めます。

MTAセメント(根管充填材・覆髄材)

生体親和性が高く、殺菌作用や組織修復作用に優れた特殊なセメントです。

根管の先端の封鎖や、歯髄が一部露出してしまった場合の保護(直接覆髄)など、様々な用途で使用します。

通常の根管充填材よりも高い封鎖性を持つため、感染の再発リスクを低減し、治療の成功率を高めることが期待できます。

ファイバーコア(築造材)

根管治療後、歯の失われた部分を補強し、最終的な被せ物を装着するための土台(コア)として、ファイバーコアを推奨しています。

金属製のコアに比べて、歯に似た柔軟性があり、歯根への負担が少ないため、歯根破折のリスクを低減し、歯の寿命を延ばすことにつながります。

難症例への対応:歯を残すための専門治療

当院では、一般的な根管治療では改善が難しい、以下のような「難症例」に対しても、専門的な知識と技術で対応しています。

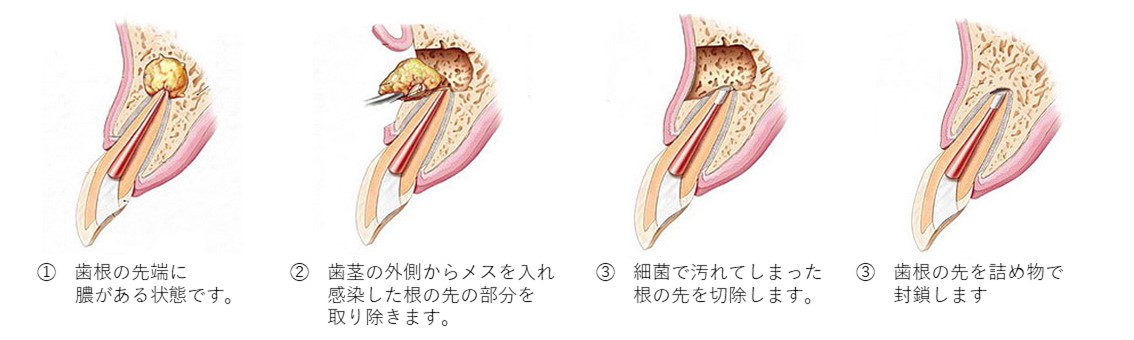

歯根端切除術(しこんたんせつじょじゅつ)

根管治療を何度も繰り返しても治らない根の先の病巣や、通常の根管治療では器具が届かない、あるいは過去の治療で異物が残ってしまっている場合などに選択される外科的治療です。

歯ぐきを切開し、歯の根の先端と病巣を直接切除して除去し、根の先端をMTAセメントなどで封鎖します。

メリット: 歯を抜かずに、根の先の感染源を直接除去できる。

適応症例: 根の先に大きな病巣がある、通常の根管治療が困難な場合など。

口腔外接着法(再植法)

どうしても根管治療が成功しない歯や、歯根の途中に穴が開いてしまった(穿孔)歯など、お口の中で治療することが困難な場合に、一度歯を抜歯し、お口の外で(顕微鏡下で)精密な根管治療や修復処置を行った後、再び元の場所に歯を戻す治療法です。

メリット: 自分の歯を最大限に活用し、抜歯を避けることができる。

注意点: 全ての歯に適用できるわけではなく、抜歯した歯の保存状態や、歯周組織の状態、歯根の形態など、いくつかの条件があります。

ヘミセクション/トライセクション(分割抜歯)

複数の根を持つ奥歯(大臼歯)で、一部の根だけが歯周病やむし歯で重度に感染している場合に、感染している根だけを分割して抜歯し、健康な根を残して歯の一部を保存する治療法です。

メリット: 歯全体を抜かずに、一部を残して機能させることができる。

注意点: 残った歯には、被せ物などで補強が必要です。

治療後のフォローアップ:長期的な安定のために

根管治療は、治療が完了して終わりではありません。

治療後の歯を長持ちさせるためには、適切な被せ物の装着と、定期的なメンテナンスが不可欠です。

根管治療後の歯は、歯の内部を削るため、もろくなっています。そのため、歯を保護し、再感染を防ぐために、適切な被せ物(クラウンなど)を装着することが非常に重要です。

また、治療後の歯の安定性を確認し、新たなむし歯や歯周病の発生を防ぐために、定期的な検診とプロフェッショナルクリーニングを推奨しています。これにより、歯を長期間健康に保つことができます。

根管治療の目的と手順

根管治療の成功率と統計

根管治療の成功率は、概ね90%前後とされています。

しかし、これはあくまで平均的な数値であり、個々の症例や治療状況によって成功率は変わります。

成功率に影響を与える要因

根管治療の成功率には、いくつかの要因が関与しています。

不適切な治療過程は、再感染や炎症のリスクを高めることがあります。

歯の状態

重度の感染や炎症、歯の構造の複雑さ、歯根曲がりなど、歯の状態が悪いほど、根管治療の成功率は下がることがあります。

歯科医師の技術

根管治療は繊細で難しい技術が求められるため、歯科医師の技術や経験が成功率に影響を与えます。

治療過程の適切性

歯のクリーニング、消毒、充填など、治療過程が適切に行われることが成功率に影響します。

根管治療の失敗とその対処法

根管治療が失敗する原因は様々ですが、主なものは以下の通りです。

再感染

細菌は目に見えないので、徹底的に殺菌しても根管内の感染が完全に除去されず、再感染や炎症が起こることがあります。

根管の充填不良

根管内が完全に充填されず、細菌が侵入しやすくなる場合があります。

内部の破折

内部で割れてしまっていた場合、根管治療では完治せず再発を繰り替えします。

根管上部での破折は発見できますが根管下部の破折は困難です。

根管が複数あった

失敗した根管治療の対処法

根管再治療

失敗した原因を特定し、根管治療を再度行うことがあります。

再治療では、以前の充填材を取り除き、再度クリーニング、消毒、充填を行います。

外科的根管治療(アペックス切除術)

根管治療の再試行が困難な場合や、歯根尖部に問題がある場合には、外科的根管治療が選択されることがあります。

この手術では、歯科医師は歯肉を切開し、歯の根尖部を露出させ、感染部分を除去した後、根尖部を密閉します。

歯の抜歯・分割抜歯

根管治療や外科的根管治療が効果的でない場合、最後の手段として歯の抜歯が行われることがあります。

歯を抜いた後、インプラントやブリッジなどの補綴物で歯の機能と見た目を回復することが可能です。

根管治療後のケアと注意点

根管治療後、しばらくの間は痛みや腫れが生じることがあります。

これらの症状は通常、数日から1週間程度で自然に治まりますが、以下の対処法が役立ちます。

鎮痛薬の服用

医師から処方された鎮痛薬を適切な用法・用量で服用することで、痛みを緩和できます。

冷たいアイスパックの使用

腫れた部分に冷たいアイスパックを適用することで、腫れや痛みを和らげることができます。

ただし、15分以上連続して適用しないように注意してください。

かむ力に注意

治療を受けた歯の周辺は一時的に弱くなっているため、過度な咬合力を避けることが重要です。

柔らかい食事を摂取し、硬いものやかたいものは避けてください。

熱い・冷たい食べ物の摂取

治療直後は歯が敏感になっていることがあるため、熱い・冷たい食べ物を避けるようにしてください。

食べ物の選択

栄養バランスの良い食事を摂取し、ビタミンやミネラルなど、歯や歯周組織の健康に必要な栄養素を十分に摂ることが大切です。

歯のケアとメンテナンス

根管治療後も、歯のケアとメンテナンスが重要です。

治療後も歯磨きを欠かさず行い、歯と歯茎のクリーニングを継続してください。

ただし、治療直後は歯が敏感になっていることがあるので、ソフトな歯ブラシを使用し、優しく磨くことが望ましいです。

歯間ブラシやデンタルフロスの使用もおススメです。