親知らずの抜歯

「親知らずが痛い…」

「腫れてきたけど、抜くのは怖いな…」

「まだ生えてきてないけど、抜いた方がいいって聞いた…」

親知らずについて、不安や悩みを抱えれいる方は多くいらっしゃるかと思います。

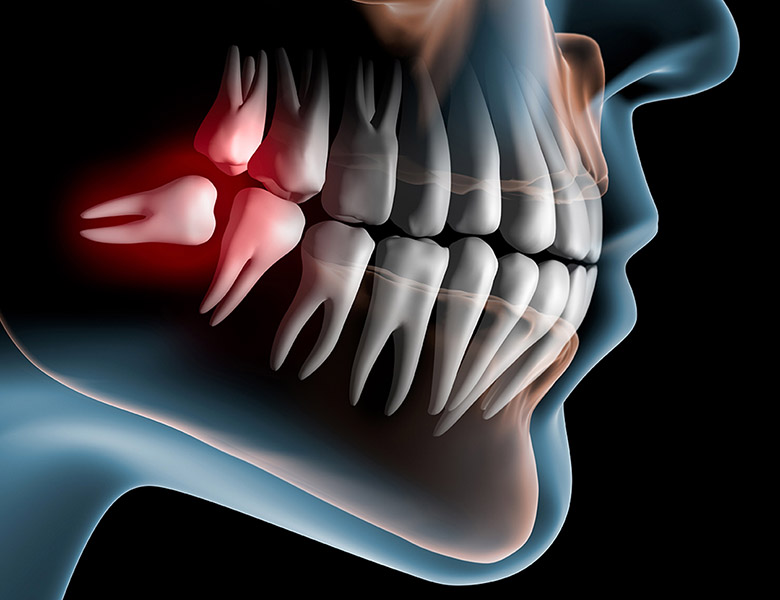

親知らずは、現代人の顎の大きさに対して、生えるスペースが不足していることが多く、さまざまなトラブルの原因となります。

「痛くないから放置していても大丈夫」と安易に考えてしまうと、将来的にむし歯、歯周病、歯並びの悪化、さらには顎関節症など、深刻な問題を引き起こす可能性があります。

栃内歯科医院は、まずは「本当に抜く必要があるのか」「抜くなら、いつ、どのような方法で抜くのが最適なのか」を、精密な診断に基づいて慎重に判断することを重要と考えております。

このページでは、親知らずがなぜ問題を引き起こすのか、そして、当院で提供している具体的な抜歯治療について、分かりやすくご説明いたします。

親知らずが問題を引き起こす原因

親知らずが、お口の中に様々なトラブルを引き起こす主な原因は、「不適切な生え方」と、それに伴う「清掃のしにくさ」にあります。

1. 不適切な生え方による問題

斜めに生える・一部だけ生える(半埋伏)

最も一般的なトラブルの原因です。親知らずが斜めに生えたり、歯ぐきの一部だけを突き破って生えてきたりすると、歯と歯ぐきの間に隙間ができ、そこに食べカスやプラーク(歯垢)が非常に溜まりやすくなります。

完全に歯ぐきや骨の中に埋まっている(完全埋伏)

痛みや症状がない場合は、基本的に問題がないことが多いですが、稀に周囲の歯や神経を圧迫したり、嚢胞(のうほう:液体が溜まった袋)を形成したりする場合があります。

手前の歯を押す

親知らずが手前の歯を押してくることで、歯並び全体が乱れたり、手前の歯がむし歯や歯根吸収(歯の根が溶けること)を起こしたりすることがあります。

2. 清掃のしにくさによる問題

むし歯になりやすい

最も奥に位置し、不適切な生え方をしているため、歯ブラシが届きにくく、食べカスやプラークが溜まりやすくなります。

そのため、親知らず自体がむし歯になるだけでなく、隣接する手前の歯(第二大臼歯)もむし歯にしてしまうリスクが高いです。

歯周病(智歯周囲炎)のリスク

歯と歯ぐきの隙間に細菌が繁殖しやすいため、親知らずの周囲の歯ぐきが炎症を起こしやすくなります。

これを「智歯周囲炎(ちししゅういえん)」と呼び、強い痛みや腫れ、口が開きにくい(開口障害)、発熱などの症状を引き起こすことがあります

。慢性化すると、周囲の骨が吸収される歯周病へと進行することもあります。

口臭の原因

食べカスや細菌が溜まりやすいため、口臭の原因となることもあります。

3. その他の問題

歯並びの悪化

親知らずが手前の歯を押し出す力により、せっかく治した矯正後の歯並びが乱れたり、元々良い歯並びが悪くなったりする可能性があります。

顎関節症の誘発・悪化

不適切な生え方や噛み合わせの親知らずが、顎関節に負担をかけ、顎関節症の症状(顎の痛み、口の開閉時の異音、開口障害など)を引き起こしたり、悪化させたりする原因となることがあります。

口内炎や咬傷

頬の肉を噛んでしまったり、舌に当たって口内炎ができやすくなったりすることもあります。

これらの問題は、一度症状が出ると、生活に大きな支障をきたすだけでなく、他の健康な歯にまで悪影響を及ぼす可能性があります。

だからこそ、当院では、症状が出る前に適切な処置を行うことを推奨しています。

栃内歯科医院の親知らず抜歯:安心と安全、そして痛みに配慮した治療

当院では、親知らずの抜歯において、患者さまの不安を最大限に軽減し、「安全で確実、そして痛みに配慮した治療」を提供できるよう、以下の点にこだわっています。

1. 精密な診断と綿密な治療計画

歯科用CTによる三次元解析

従来の二次元レントゲンでは確認できなかった、親知らずの歯根の形、位置、傾き、そして神経や血管(下顎管など)との位置関係を三次元的に正確に把握します。

抜歯の難易度を正確に判断し、神経損傷などのリスクを事前に予測・回避するための綿密な治療計画を立てることができます。

口腔内診査と写真撮影

親知らずの生え方、歯ぐきの状態、周囲のむし歯や歯周病の有無を詳細に確認し、総合的な診断を行います。

熟練した歯科医師による診断

親知らずの抜歯経験が豊富な歯科医師が、患者さま一人ひとりの口腔内の状況を総合的に判断し、本当に抜歯が必要なのか、どのタイミングで、どのような方法で抜くのが最適なのかを慎重にご提案いたします。

抜歯以外の選択肢がある場合も、その可能性を検討し、ご説明します。

2. 痛みに最大限配慮した麻酔と処置

「親知らずの抜歯は痛い」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。

当院では、患者さまの痛みを最小限に抑えるための様々な工夫をしています。

表面麻酔の徹底

麻酔注射の前に、歯ぐきに塗るタイプの麻酔薬をしっかりと効かせます。

これにより、注射針が刺さる瞬間の「チクッ」とした痛みを和らげます。

電動麻酔器の使用

麻酔液をゆっくりと一定の速度で注入できる電動麻酔器を使用します。

麻酔液が急激に注入されることで生じる不快感や痛みを軽減できます。

極細針の使用

麻酔に使用する針は、髪の毛よりも細い「極細針」を選んでいます。

針が細ければ細いほど、刺入時の痛みを抑えることができます。

複数回の麻酔と確認

麻酔がしっかり効いていることを確認しながら、必要に応じて複数回に分けて麻酔を行います。

患者さまが痛みを感じないことを確認した上で、抜歯処置を開始します。

静脈内鎮静法(ご希望に応じて)

抜歯手術に強い不安や緊張がある方、歯科治療が苦手な方には、点滴で鎮静剤を投与し、ウトウトと眠っているようなリラックスした状態で治療を受けていただく「静脈内鎮静法」もご提案できます。

治療中の痛みや不安を大きく軽減し、快適に治療を終えることができます。

当院の歯科医師が、患者さまの全身状態をしっかりと管理しながら施術を行います。

3. 低侵襲(ていしんしゅう)な抜歯手技

マイクロスコープ(歯科用顕微鏡 ネクストビジョン)の活用

複雑な親知らずの抜歯や、神経に近い抜歯の場合、肉眼の最大20倍以上に拡大された視野で、非常に繊細かつ正確な操作を行います。

これにより、周囲の骨や神経、血管への損傷を最小限に抑え、出血や腫れを軽減し、術後の治癒を促進します。

適切な器具の選択と使用

症例に応じて、様々な形状のヘーベルや鉗子を使い分け、歯に負担をかけずに抜歯できるよう努めます。

必要に応じて、歯を分割して抜歯するなど、より安全で効率的な方法を選択します。

骨への負担軽減

必要以上に周囲の骨を削ることなく、最小限の侵襲で抜歯できるよう細心の注意を払います。

これにより、術後の痛みや腫れを抑え、治癒を早めます。

4. 徹底した感染管理と術後ケア

高水準な滅菌体制

手術で使用する器具は、全て高水準な滅菌処理を施し、感染リスクを徹底的に排除しています。

術後の徹底した感染予防

抜歯後には、抗生物質や鎮痛剤の処方、適切な口腔衛生指導を行い、感染の予防と痛みの管理を徹底します。

止血の確認

抜歯窩からの出血が十分に止まっていることを確認してから、患者さまにご帰宅いただきます。

必要に応じて、止血剤を使用したり、縫合(ほうごう)を行ったりします。

ドライソケットの予防

抜歯後の穴(抜歯窩)の血液が固まらず、骨が露出してしまう「ドライソケット」は、強い痛みを伴います。

当院では、術後の注意事項を丁寧に説明し、予防に努めます。必要に応じて、抜歯窩に薬剤を充填するなどの処置も行います。

丁寧なアフターフォロー

抜歯後の経過を定期的に確認し、腫れや痛み、感染の有無などをチェックします。

ご不明な点や不安なことがあれば、いつでもご相談いただける体制を整えています。

親知らず抜歯のリスクと副作用

親知らずの抜歯は一般的な歯科手術の一種であり、通常は問題なく行われますが、いくつかのリスクも伴います。

以下は親知らず抜歯の一般的なリスクです。

炎症:手術後に歯肉や歯根周囲の炎症が起こることがあります。

対処法

抜歯部位に冷たいジェルパックを当てること

抜歯部位を清潔に保つこと

歯科医師が処方する止痛薬や抗生物質を服用すること

抜歯部位に刺激を避けること

感染症:手術後に歯肉や歯根周囲の感染が起こることがあります。

対処法

抜歯部位を清潔に保つこと

歯科医師が処方する止痛薬や抗生物質を服用すること

抜歯部位に刺激を避けること

歯科医院に電話し、洗浄・消毒してもらうこと

(自分自身で洗浄消毒するのは危険ですのでお控えください)

痛み:手術後に痛みや痛みが強い場合があります。

対処法

薬物療法

抜歯後の疼痛や炎症を緩和するために、鎮痛薬や抗生物質を服用してください。

冷却療法

抜歯後の痛みを緩和するために、氷や保冷剤などを用いて患部を冷やしてくだい。

歯周病治療

歯周病が原因で親知らず抜歯が必要となった場合、術前に歯周治療をしっかり行いましょう。

細菌数が減ることで炎症が抑えられます。

休養

抜歯後は、できるだけ休養をとり、適度な運動や食事などを心がけましょう。

神経損傷

親知らず抜歯後の神経の知覚麻痺は、親知らずの抜歯手術によって起こることがあります。

この状況は、親知らずの抜歯に伴って、直接的または間接的に神経が圧迫もしくは損傷された場合に起こります。

神経麻痺は、親知らずの抜歯後数日から数週間の範囲で発生することがあります。

症状としては、唇や口の中の感覚が一部分鈍いまたはない。

多くは数週間で軽減しますが、1年以上麻痺が少し残ってしまう方もいます。

発生割合

麻痺が起こる確率:0.6%

治癒の確率:1年以上麻痺が残る 0.05%

発生した場合の対処法

大学病院やペインクリニックへの紹介

ビタミン剤の処方と口腔外科での赤外線治療

星状神経節部ブロック

レーザー治療

これらのリスクは一般的ではありませんが、ある程度の可能性があります。

歯科医によっては、手術前にこれらのリスクについて説明することがあります。

また、手術後は歯科医の指示に従って適切なケアを行い、問題が起こった場合はすぐに歯科医に連絡することが大切です。

親知らずの抜歯の料金

| 内容 | 税込み価格 | 治療期間 | 回数 |

|---|---|---|---|

CT検査 |

3,600円 |

1日 |

1回 |

通常抜歯 |

1,500円/本 |

1日 |

1回 |

水平埋伏親知らず抜歯 |

3,500円/本 |

1日~10日 |

1~3回 |

治癒促進剤 |

2500円/個 |

※料金は保険診療で3割負担の患者様の概算です。

※治癒促進剤は物販になります。

支払い方法

電子マネーまたはカードでお支払いいただけます。

カード払いは最大24回払いまで可能

また、医療ローンにてお支払いも可能です。